Modul 2: "Gleichschaltung"

Jugendkundgebung auf dem Marktplatz in Coesfeld, 1. Mai 1937. Fotograf: Dr. W. Vaitikunas StadtA Coe Sammlung Bernd Borgert, Sign.: C 07.01.4238. Das Foto zeigt den Coesfelder Marktplatz. Vor dem historischen Rathaus wehen fünf große Hakenkreuz-Banner. Kleine Fahnen sind auch am Gebäude befestigt. Ob an dem Gebäude rechts daneben Flaggen hängen, kann man nicht sehen. An der Lamberti-Kirche weht eine Fahne, sie ist aber nicht zu erkennen. Das Gebäude am rechten Bildrand (dem Standort des heutigen Rathauses) ist wieder mit Hakenkreuz-Fahnen geschmückt. An der Gebäudeecke erkennt man auch einen Lautsprecher. Die Nationalsozialisten betrieben einen regelrechten Fahnenkult, häufig mit dem Ziel, das Zusammengehörigkeitsgefühl der „Volksgemeinschaft“ zu erhöhen. Auf der Mitte des Platzes ist ein Mai-Baum aufgestellt. Der 1. Mai war seit 1933 ein hoher politischer Feiertag und wurde von den Nationalsozialisten aufwändig begangen. Auf dem Foto sieht man eine große Menge an Jugendlichen. Mädchen und Jungen tragen dabei, soweit erkennbar, die Uniformen der Parteiorganisationen HJ und BDM.

Einführung

Im Frühjahr 1933 wurde deutlich, dass die Nationalsozialisten längere Zeit an der Macht bleiben würden. Die Demokratie im Deutschen Reich war mit dem Zustandekommen des „Ermächtigungsgesetzes“ (23. März, „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“) im Reichstag abgeschafft. In den folgenden Wochen und Monaten wurde der politische und gesellschaftliche Pluralismus aufgehoben. Unter dem Begriff „Gleichschaltung“ strebten die Nationalsozialisten das Ziel an, möglichst sämtliche Organisationen, Vereine und Institutionen zu kontrollieren und auf die eigenen Ziele auszurichten. Viele Organisationen wurden umgewandelt oder gar aufgelöst und durch regimetreue ersetzt. Anstatt Demokratie herrschte jetzt das „Führerprinzip“.

Gemäß der Doppelstrategie von „Verführung und Gewalt“ (Hans-Ulrich Thamer) gelang den Nazis die rasche Durchdringung kommunaler Institutionen und Vereinigungen durch Kooperationsbereitschaft und terroristische Gewaltmaßnahmen. Die NSDAP profitierte davon, dass es auch reine Opportunisten und Personen, die zumindest gewisse Punkte der NS-Weltanschauung teilten, gab.

Aufgrund der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche konnte man der überwiegenden Mehrheit im Münsterland zwar eine katholische Grundorientierung unterstellen, dies bedeutete aber auch eine konservativ-obrigkeitshörige Tradition und eine gewisse politische Anpassungsfähigkeit. Eine ganze Reihe von Staatsbediensteten in Coesfeld trat im Frühjahr 1933 der NSDAP bei: „Neben Kreissparkassendirektor Felix Cherouny, der sich zum 1. April 1933 unter der Mitgliedsnummer 1.727.525 registrieren ließ, fanden im April und Mai 1933 u.a. Oberstudiendirektor Dr. Wilhelm Ernst, Regierungsinspektor Albert Friedewohl, Schuldirektor Anton Gudel, Studienrat Dr. Engelbert von Hammel, Studienrat Ludwig Heppe, Gerichtsassessor und späterer Rechtsanwalt Ludger Kühle, Regierungs-Assessor Dr. Jakob Stachels und Schuldirektorin Dr. Helene Stehling eine neue politische Heimat in der NSDAP. In den Beitritten mochte sich zum einen politisch-ideologische Übereinstimmung mit dem neuen Regime, womöglich auch Begeisterung für die Zerschlagung des demokratischen Systems ausdrücken. Zum anderen ist ein auf das persönliche Fortkommen interessierter Opportunismus unübersehbar.“ (Grieger, S. 1609.)

Auch führende Vertreter der lokalen Wirtschaft traten zum 1. Mai 1933 in die Partei ein: die Fabrikanten Clemens und Franz Crone, der Direktor Georg Geiger, der Wirt und Kinobetreiber Heinrich Hoffmeister, der Metzgermeister Hubert Niemerg und der Bauunternehmer Alois Helmus. Stetig wuchs so der Anteil der städtischen Honoratioren, die zugleich auch Parteigenossen waren.

Da weder ausgewiesene „Linke“ noch Juden zu den städtischen Bediensteten zählten, kam es in Coesfeld zu keiner politisch bzw. rassistisch motivierten Entlassung gemäß dem „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“. Personen, die sich aber nicht mit dem neuen Regime anfreunden wollten, wurden sehr wohl aus ihren Ämtern verdrängt: „Obermeisterin Elisabeth Wienken wurde am 19. Oktober 1933 in dem Kuratorium der Berufsschule durch einen von der NSDAP als kooperationsbefähigt erklärten früheren Zentrumsmann, den Schuhmachermeister Bernhard Westring, ersetzt. Franz Brummert, der im März 1933 über die Zentrums-Arbeitnehmerliste in die Stadtverordnetenversammlung eingezogen und als Schöffe vorgeschlagen worden war, legte sein Amt im Dezember 1933 noch vor seiner Verpflichtung und Einführung nieder.“ (Grieger, S. 1609.)

Ansonsten betrieb die Stadtverordnetenversammlung in den Jahren 1933/34 ihr kleinstädtisches Alltagsgeschäft. Der kommunalpolitische Alltag wurde ebenso durch das krisenbedingt herrschende soziale Elend geprägt wie durch den daraus folgenden geringen finanziellen Spielraum. Erst ab Herbst 1933 konnte die NSDAP in Coesfeld altersbedingt frei werdende Stellen mit Parteigenossen besetzen, dies waren aber Einzelfälle. Immerhin konnten die Nazis dem Betriebsbuchhalter Josef Heitkamp und dem Betriebsleiter Gustav Thiele ein Dauerarbeitsverhältnis verschaffen, zumindest für Thiele zahlte sich so sein Beitritt zum 1. März 1933 in finanzieller Hinsicht aus.

Fragen

- Welche Rolle spielten Aspekte der NS-Ideologie für personalpolitische Entscheidungen?

- Inwieweit setzte die NSDAP vor Ort auf (angedrohte oder durchgeführte) Gewaltmaßnahmen im Rahmen der „Gleichschaltung“?

- Wie gelang die „Gleichschaltung“ der LokalpolitikerInnen? Gab es noch politische Aktivitäten außerhalb der NSDAP nach der Selbstauflösung bzw. dem Verbot anderer Parteien?

- Wie gelang die „Gleichschaltung“ des kulturellen und öffentlichen Lebens vor Ort? Gab es Unterschiede in den Kommunen? (Beispiel: Nachbarschaften, Schützen-, Sport- und Musikvereine)

- Wie gelang die „Gleichschaltung“ der lokalen Medien?

- Wo stieß die „Gleichschaltung“ auf Widerstand?

- Wie verhielten sich die katholischen und die evangelischen Gemeinden?

- Wie reagierten jüdische MitbürgerInnen?

Schnelleinstieg

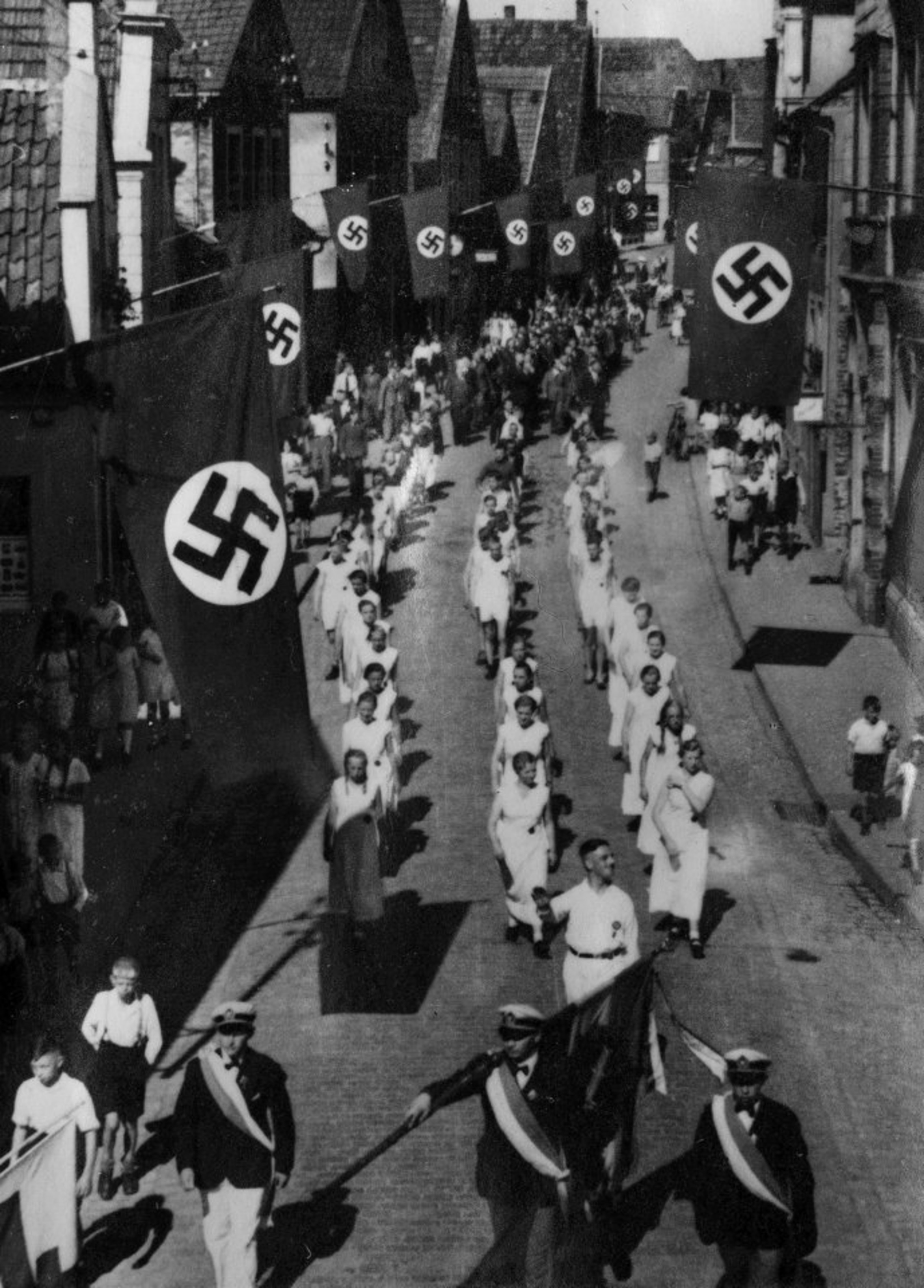

Stiftungsfest des Turnvereins 1937. Privatbesitz, Sammlung Fasse. Das Foto zeigt einen Umzug anlässlich des 25-jährigen Stiftungsfestes des Turnvereins 1937 in Billerbeck. Die Sportlerinnen und Sportler ziehen durch die „Lange Straße“, die Hauptgeschäftsstraße in der Domstadt. Der Verein wurde am 12. Januar 1912 als „Turnverein Billerbeck“ gegründet und war Mitglied der Deutschen Jugendkraft (DJK), dem katholischen Sportverband. Im Frühjahr 1919 wurde mit dem „FC Pfeil Billerbeck“ ein Fußballverein gegründet. Am 4. Juli 1933 trat der Turnverein auf Druck der Nationalsozialisten aus der DJK aus, bevor der Verein am 31. März 1937 in „VfL Billerbeck“ (Verein für Leibesübungen) umbenannt wurde. Gleichzeitig schloss sich der FC Pfeil dem VfL an. 1935 wurde die DJK im Rahmen der Gleichschaltung der Sportorganisationen, ebenso wie alle anderen konfessionellen Sportorganisationen, auch reichsweit verboten. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der VfL Billerbeck am 21. September 1945 neu gegründet, der am 2. April 1960 wieder der Deutschen Jugendkraft beitrat. Das Foto zeigt Umzüge unter nationalsozialistischer Regie. Penibel wurde darauf geachtet, dass zu allen möglichen Tagen an öffentlichen Gebäuden und an Privathäusern Hakenkreuz-Flaggen gehisst wurden. Durch das Zeigen der Flagge demonstrierte jeder „Volksgenosse“ für alle sichtbar seine Treue zum NS-System. Fehlte die Beflaggung, geriet man schnell in den Fokus der Partei und staatlichen Stellen. Für die Beschaffung der Flaggen waren die Hauseigentümer verantwortlich, sie wurden nicht von der NSDAP gestellt.

-

![]()

Lautsprecherkundgebung auf dem Marktplatz Werne 1933-1936. Fotoarchiv Stadtmuseum Werne.

-

![]()

Marktplatz Werne: Aufmarsch zum Kreisparteitag der NSDAP 1938. Fotoarchiv Stadtmuseum Werne. Auf dem linken Foto sieht man noch das Germania-Ehrenmal für die Gefallenen der Einigungskriege, dies wurde ca. 1936 in den Steintorpark versetzt. Wahrscheinlich erfolgte diese Maßnahme, um auf dem Marktplatz mehr Platz für Aufmärsche zu gewinnen. In der Stadt Dülmen wurde so auch 1938 der Marktbrunnen entfernt und erst 1986 wieder an seinem Platz aufgestellt.

Zugänge/Methoden

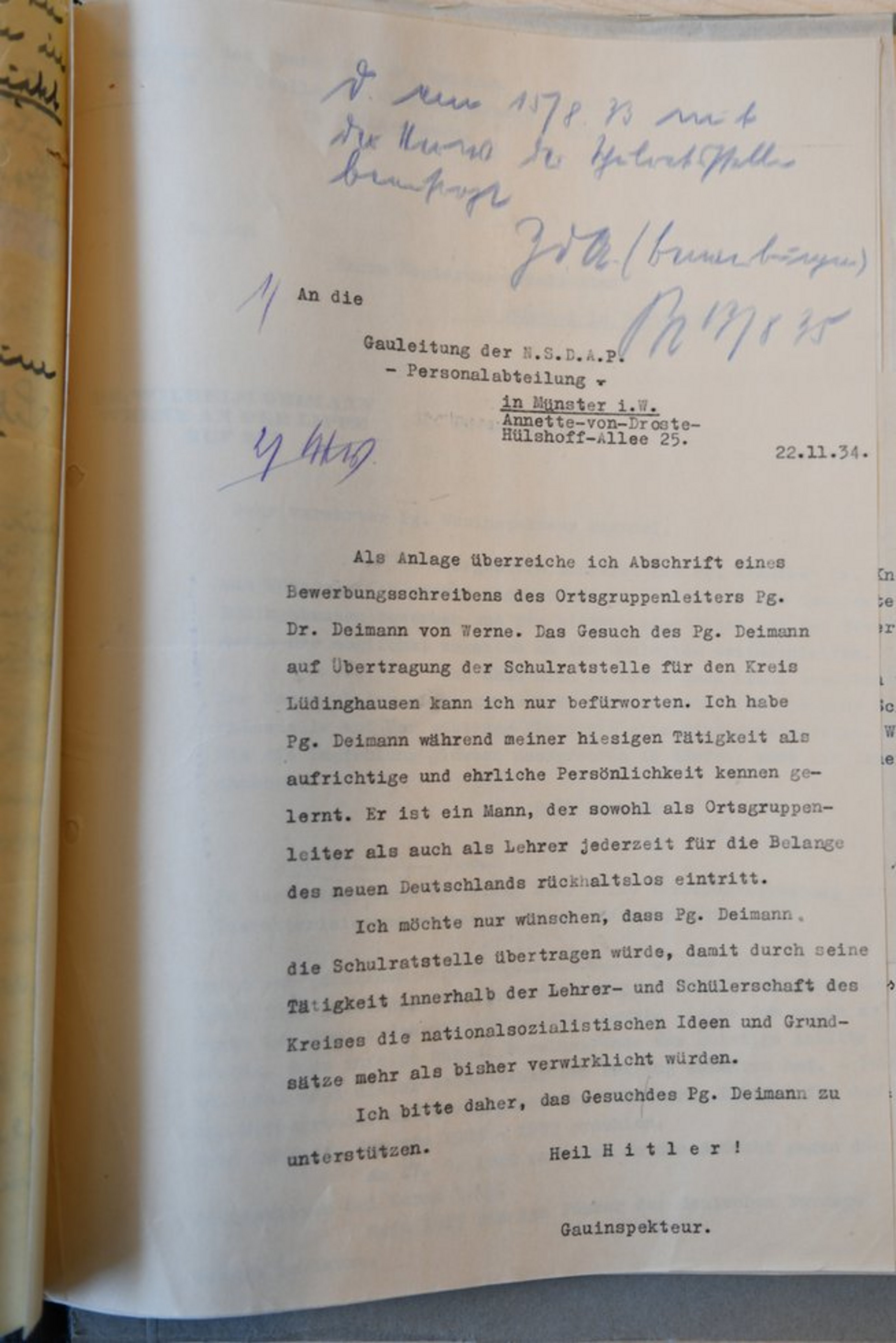

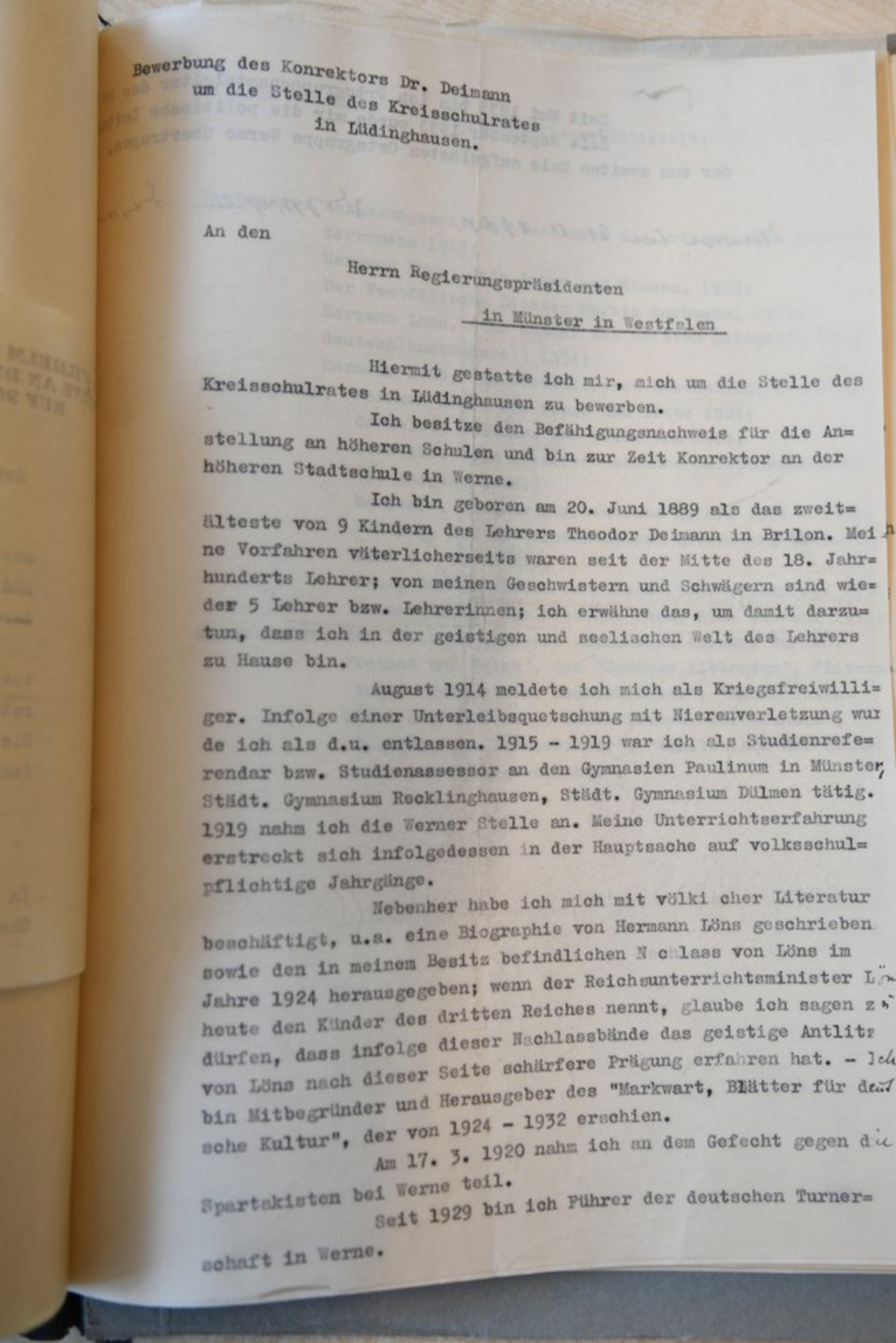

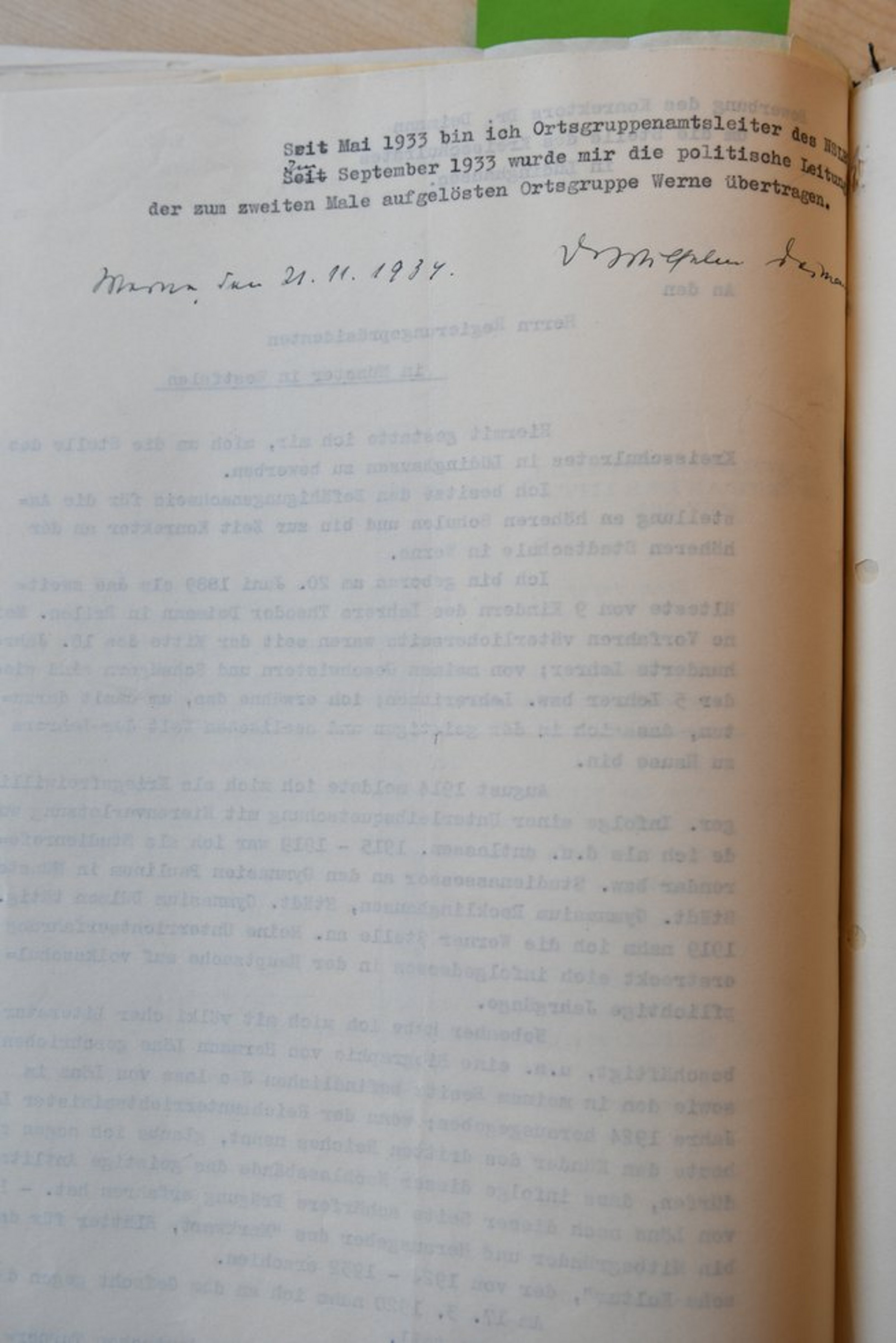

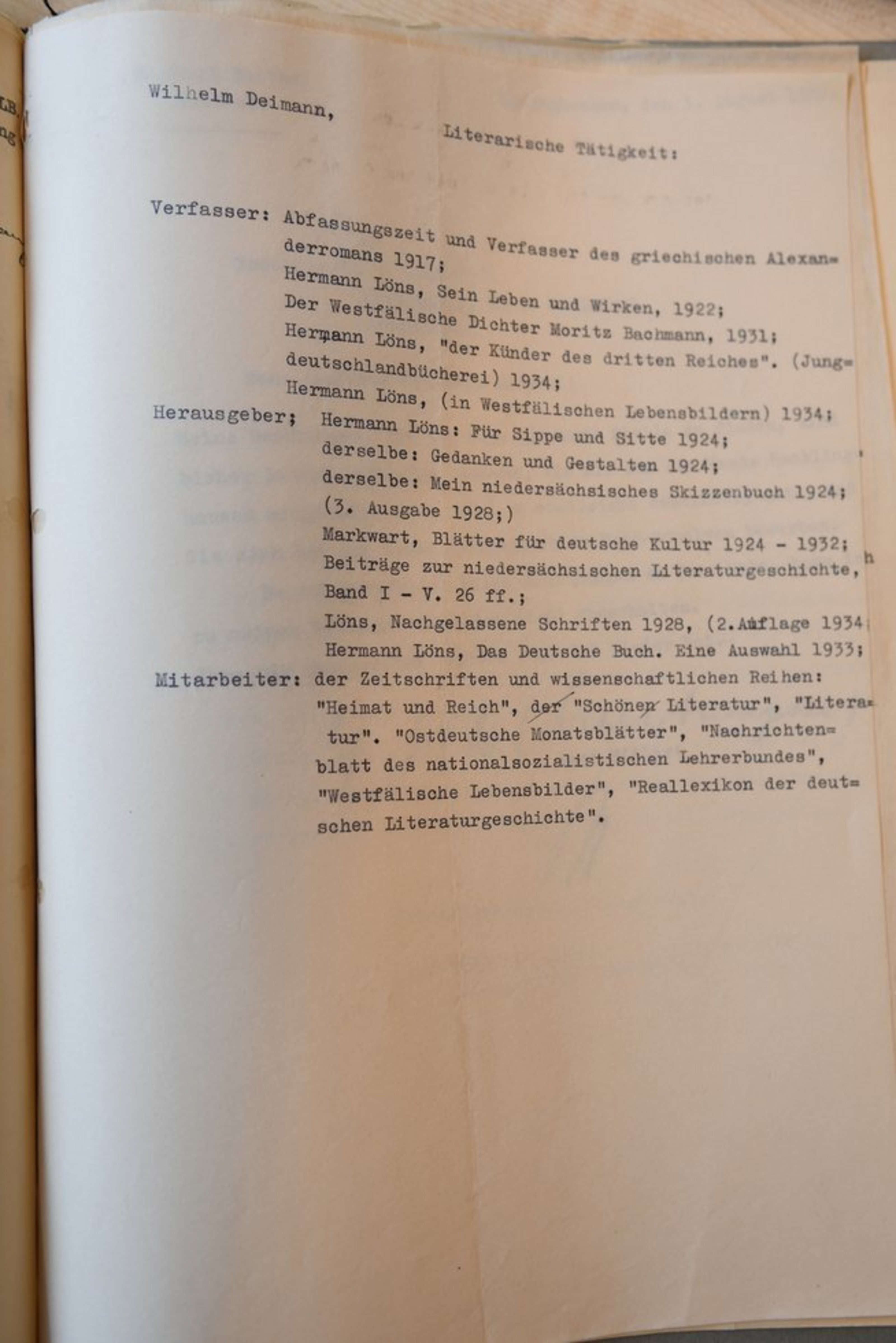

- Analyse und Interpretation von Bewerbungsschreiben und Lebensläufen

- Diskussion: Gleichschaltung – Verschmelzung von Partei und Staat. Was zählt: Kompetenz oder Parteibuch?

- Kooperationsprojekt mit dem Fach Deutsch: Völkisches Gedankengut bei (westfälischen) Schriftstellern

Kommentar

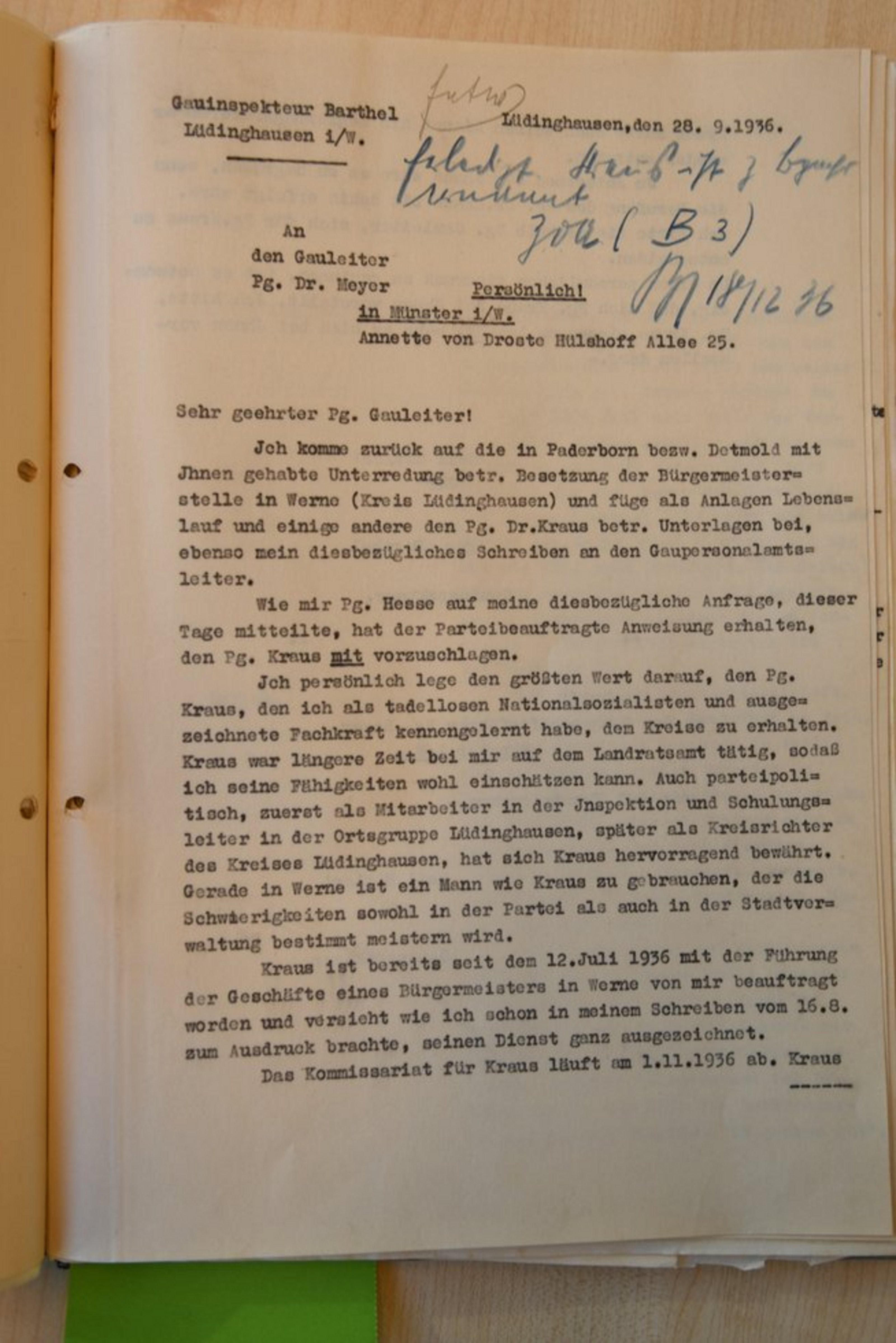

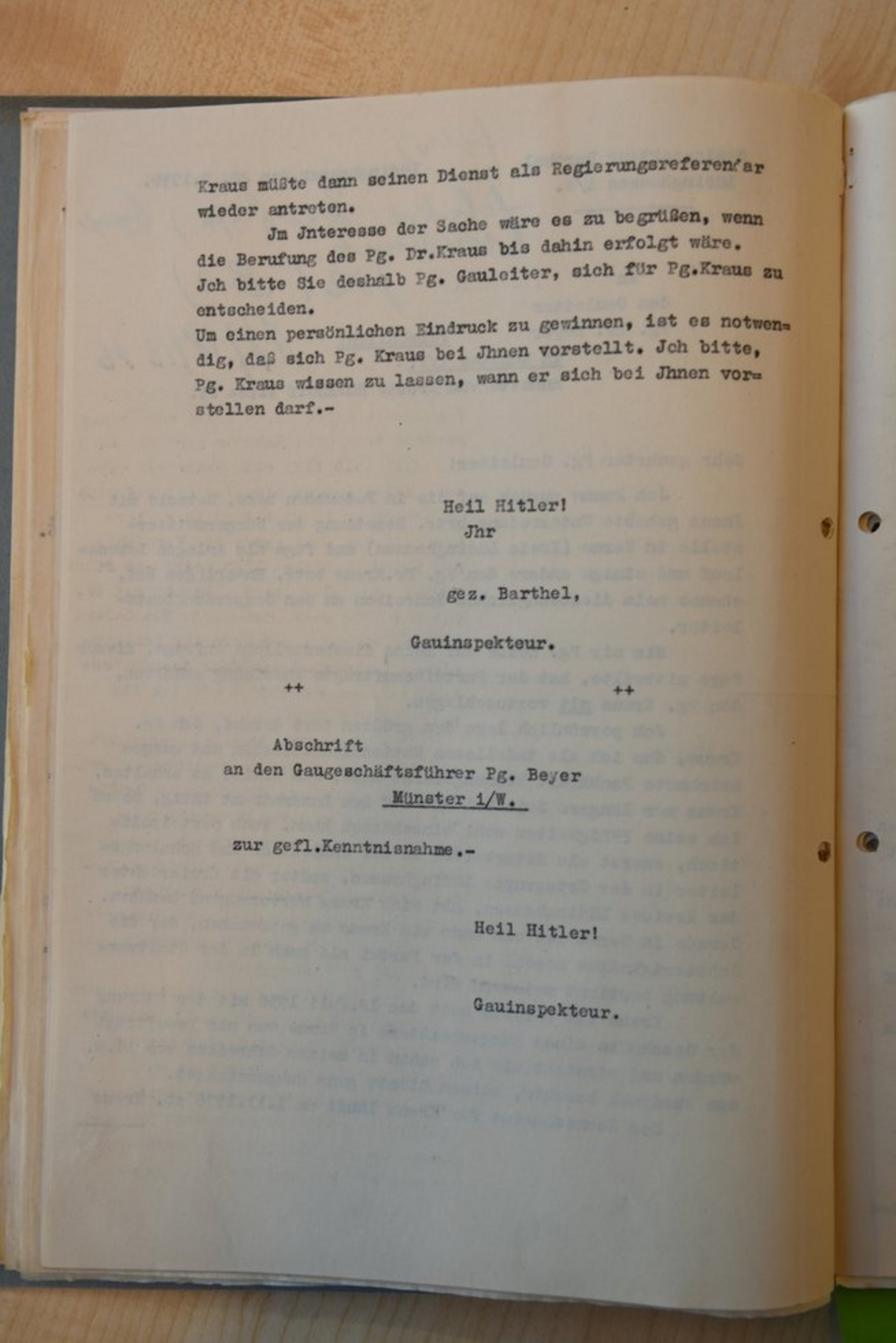

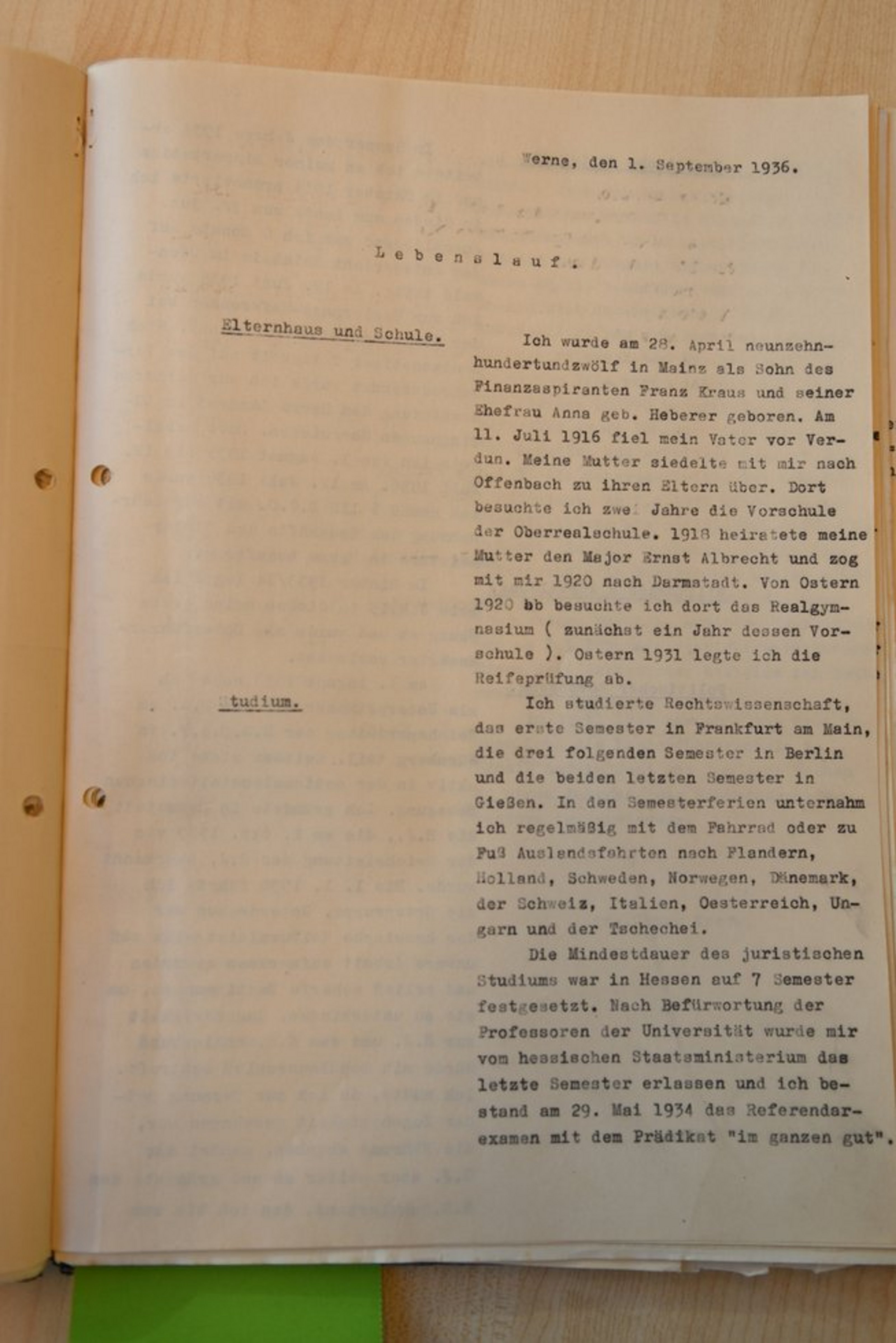

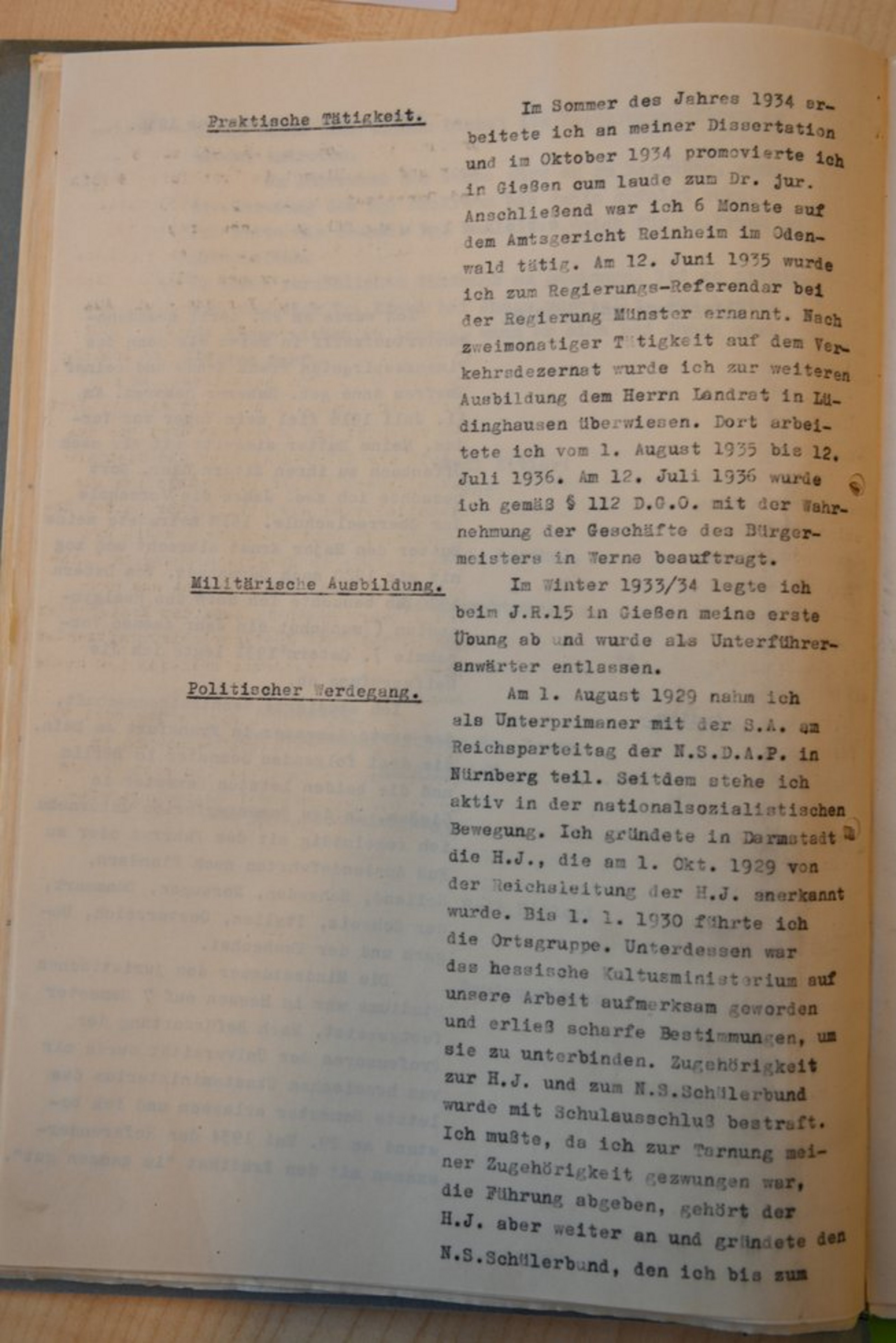

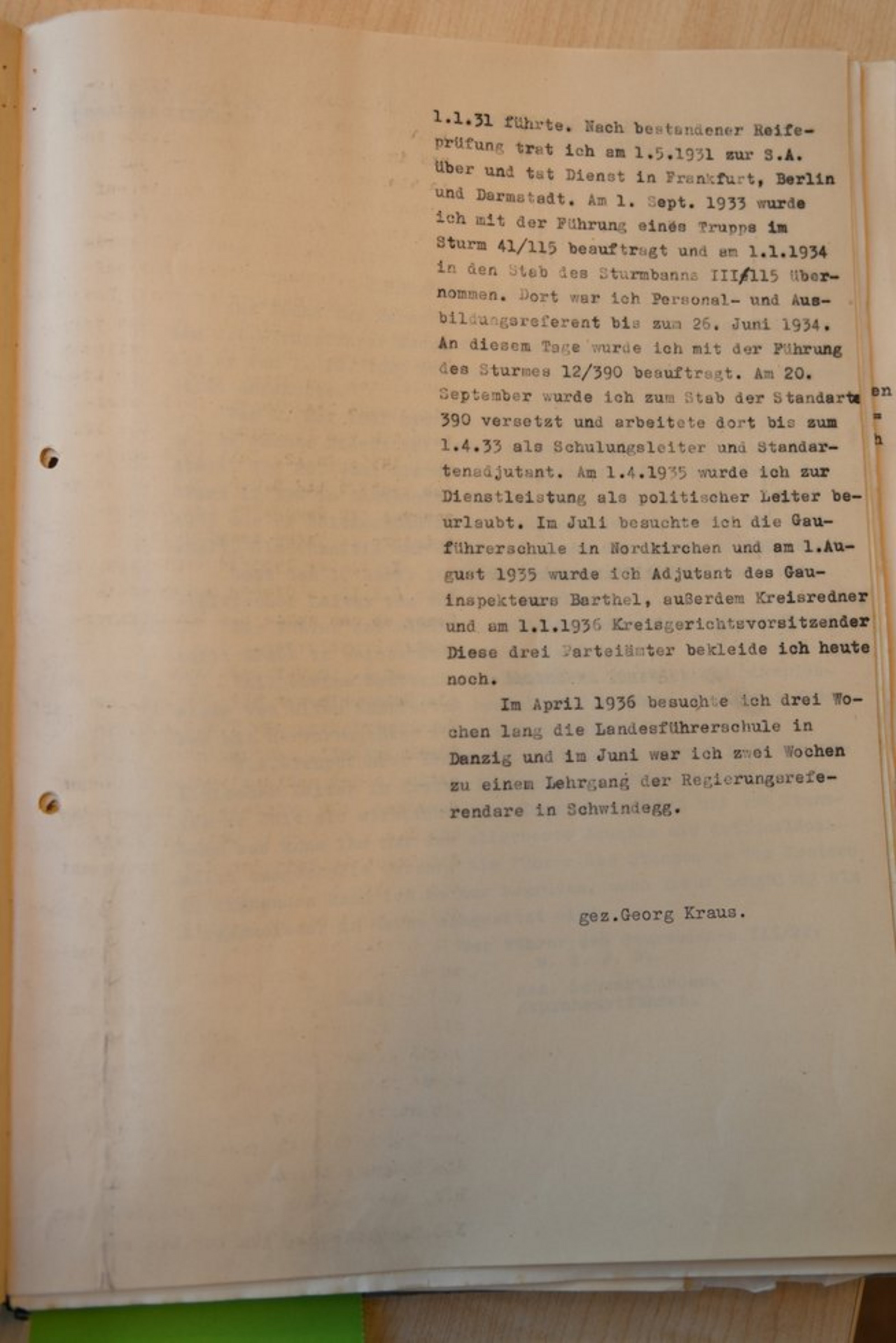

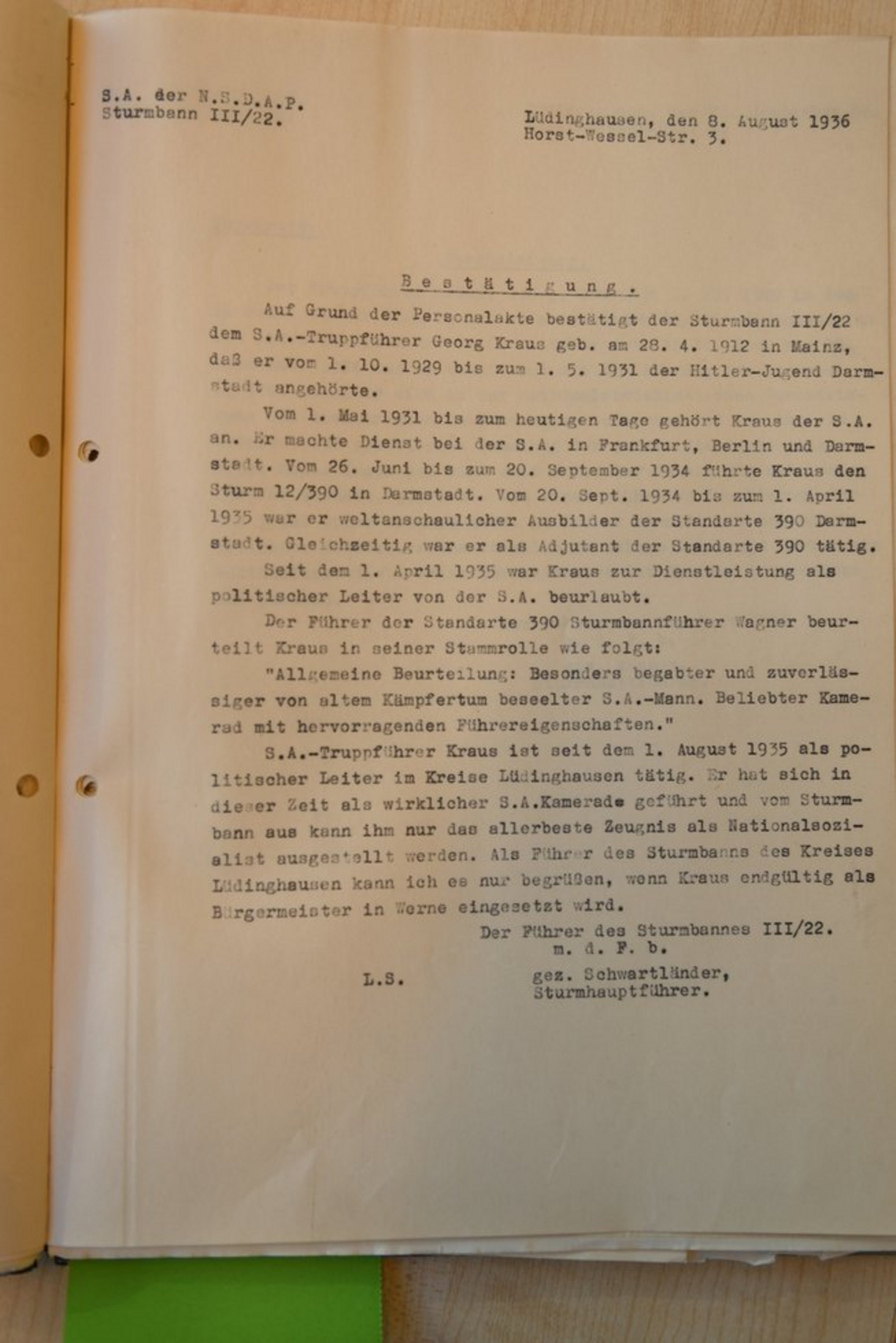

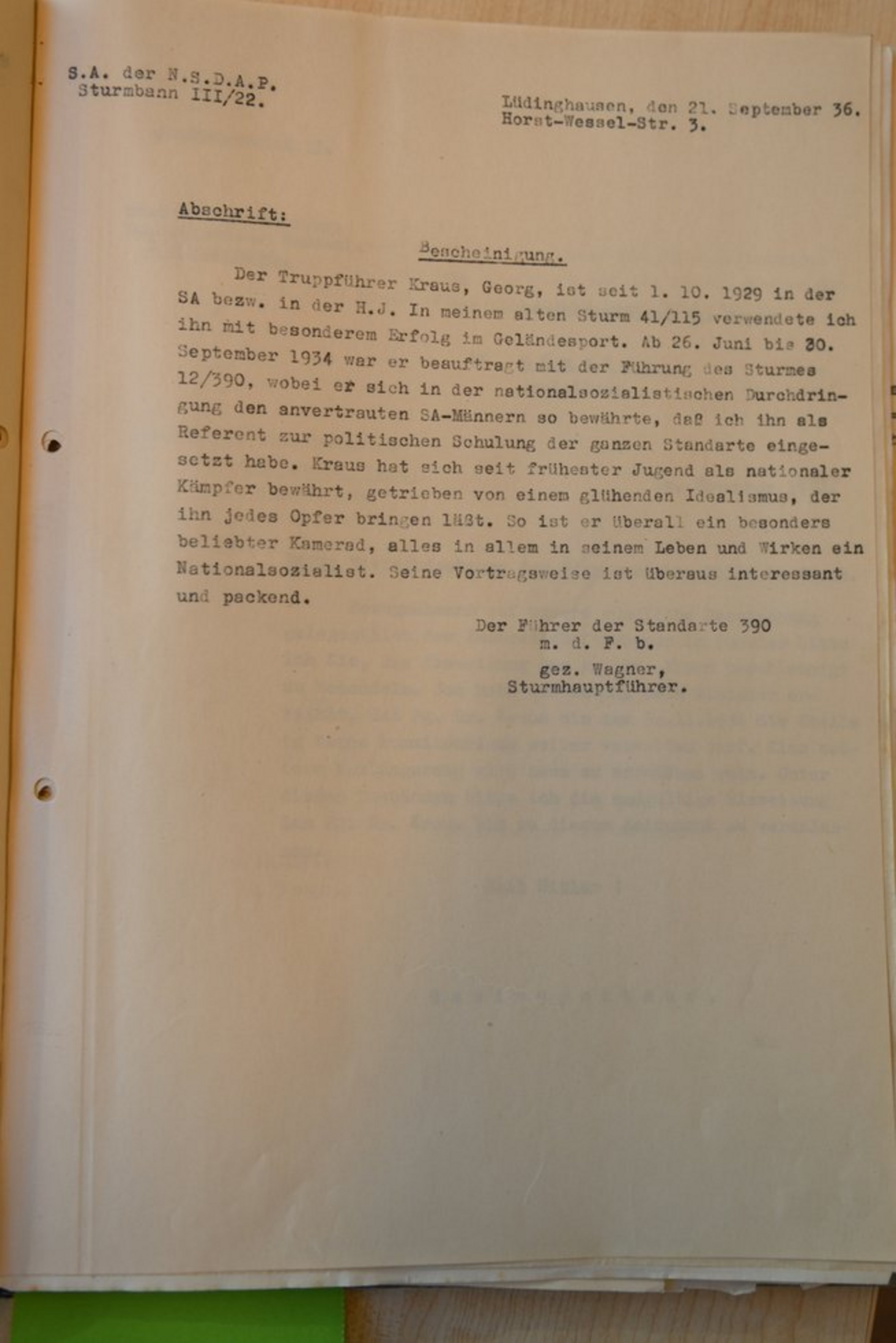

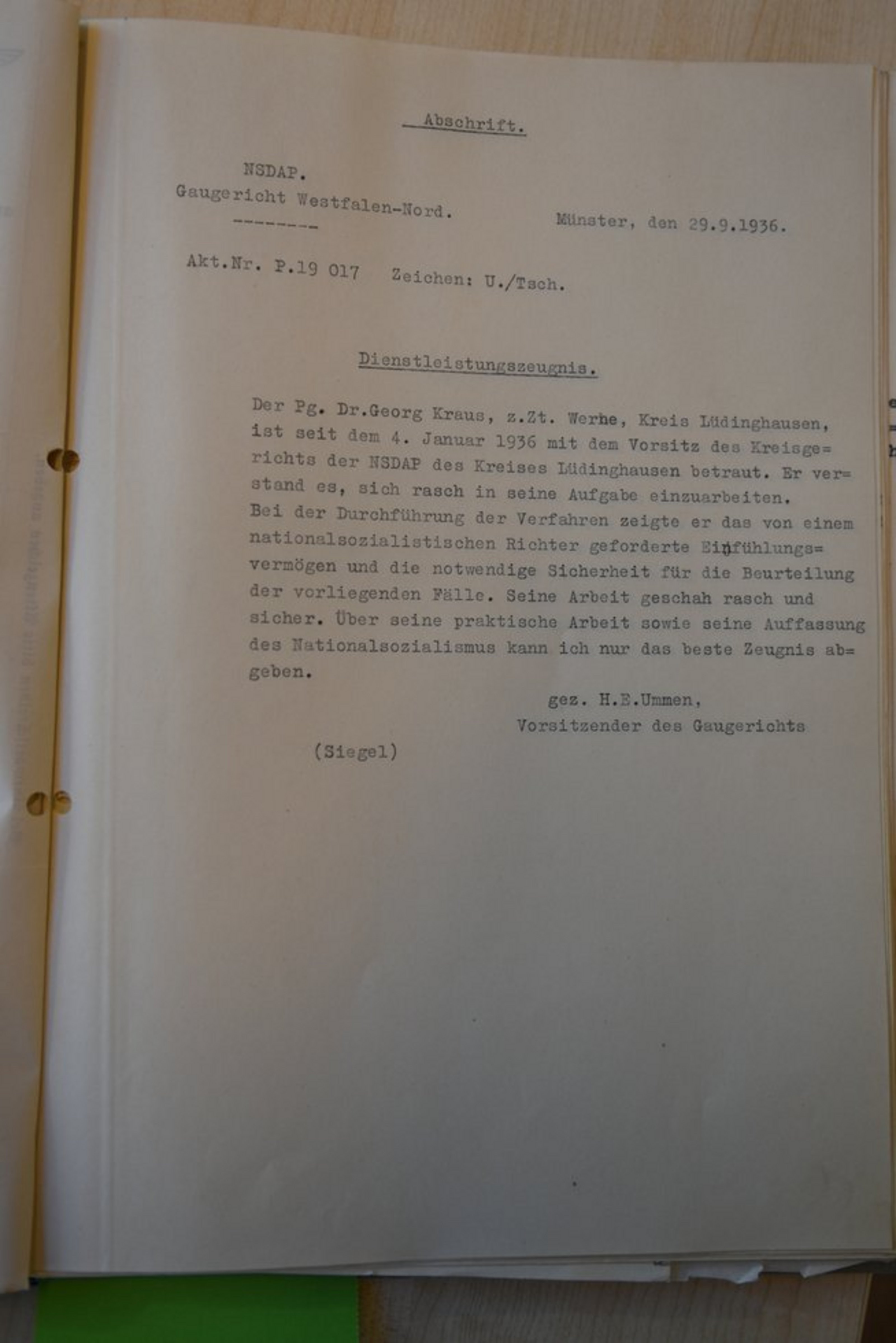

Die vier Materialpakete thematisieren unterschiedliche Aspekte der Gleichschaltung. In den Bewerbungsunterlagen „PG Deimann und Schulratsstelle Kreis LH 1934“ wird das völkische Gedankengut des Bewerbers besonders betont. Er selbst spricht von der „Charakterisierung meiner geistigen Marschrichtung“. Als zweites Beispiel für die These, dass v. a. die Arbeit für die NS-Bewegung mehr zählt als die fachliche Kompetenz oder Berufserfahrung, kann man die Bewerbung um das „Bürgermeisteramt in Werne 1936“ nennen.

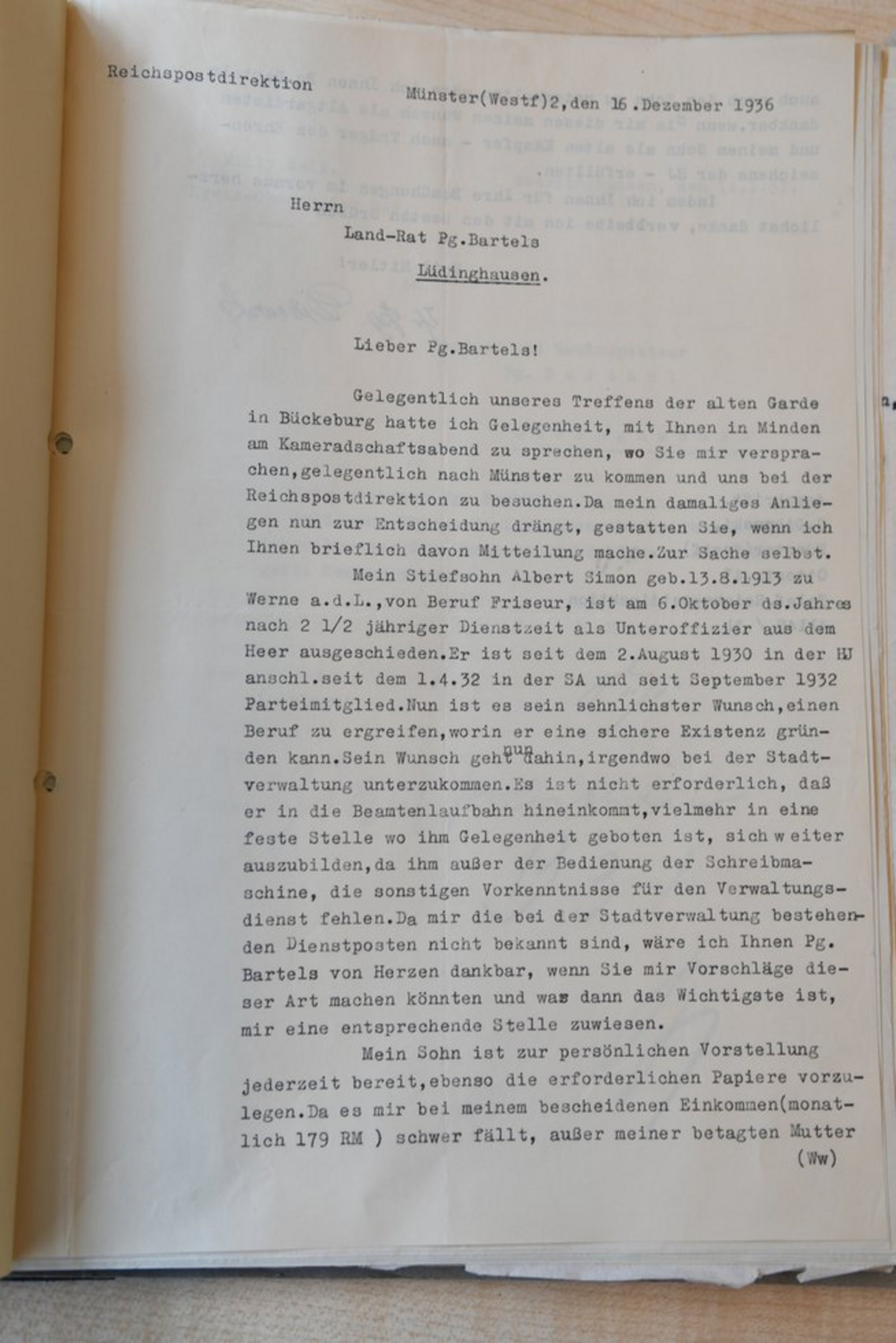

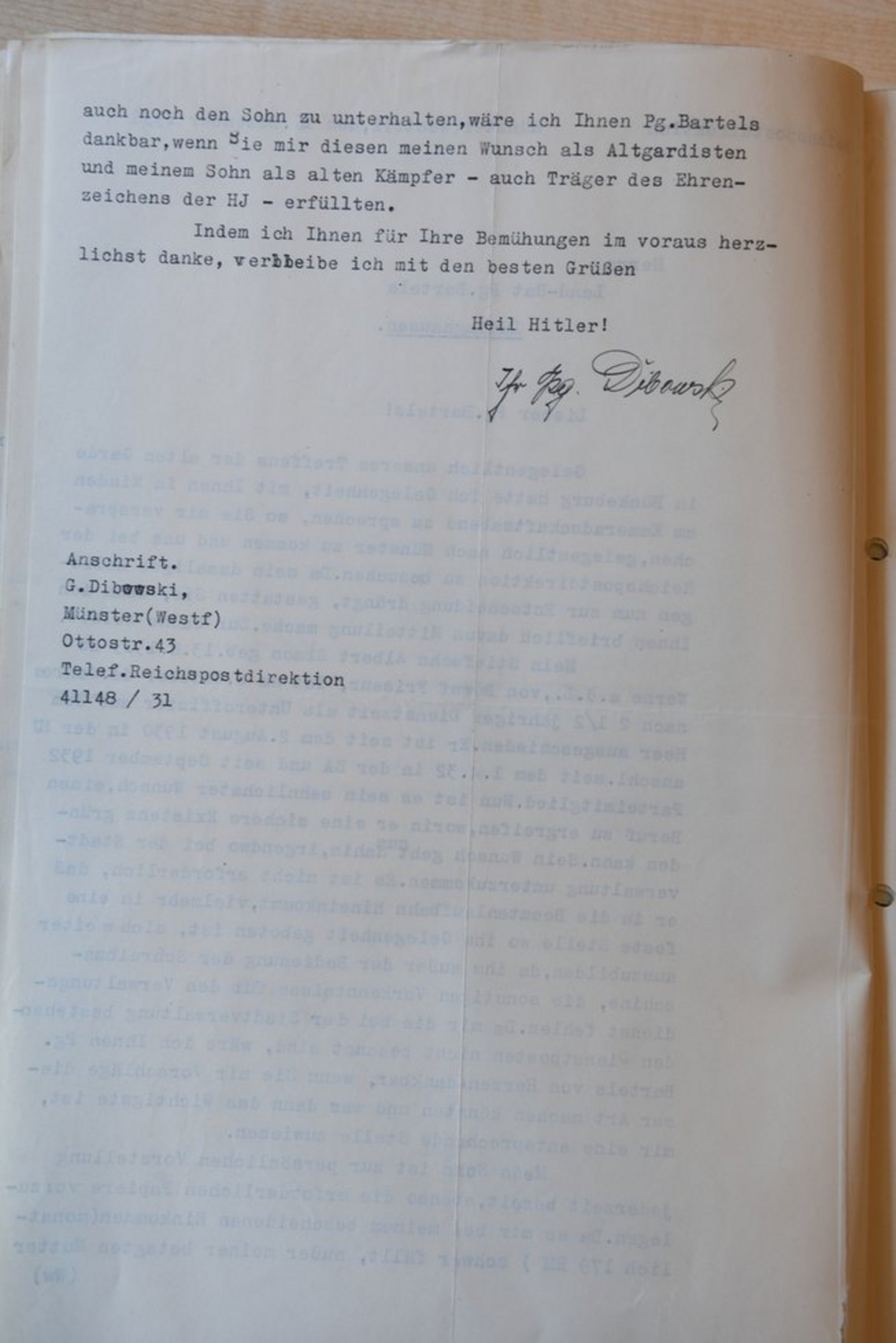

Sehr lebensnah für Schülerinnen und Schüler ist das Paket „Unterbringung des Sohnes eines Parteifreundes 1936“. Ein Vater bemüht sich um seinen Sohn, hier wird aber deutlich, dass das Parteibuch nicht immer zählt.

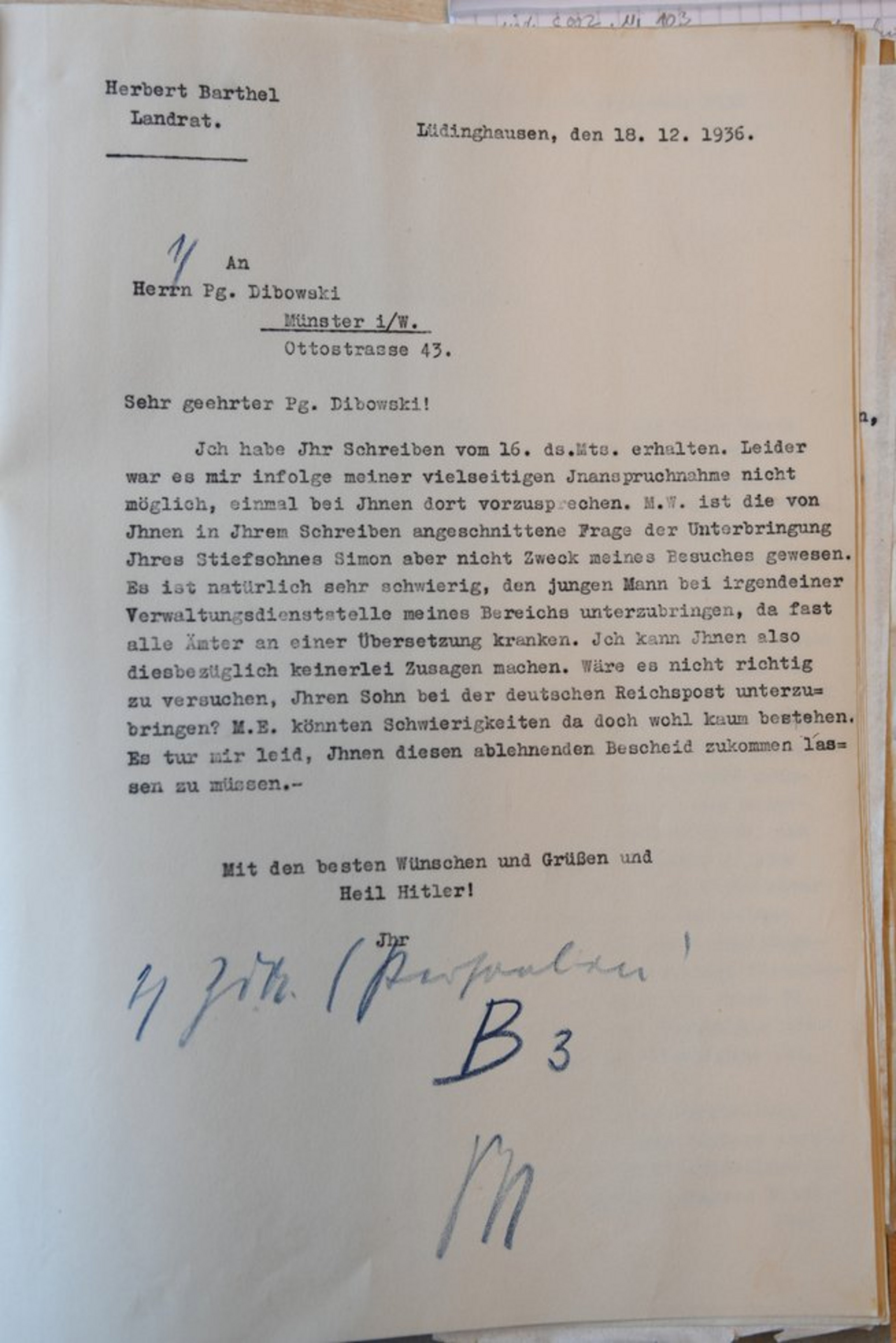

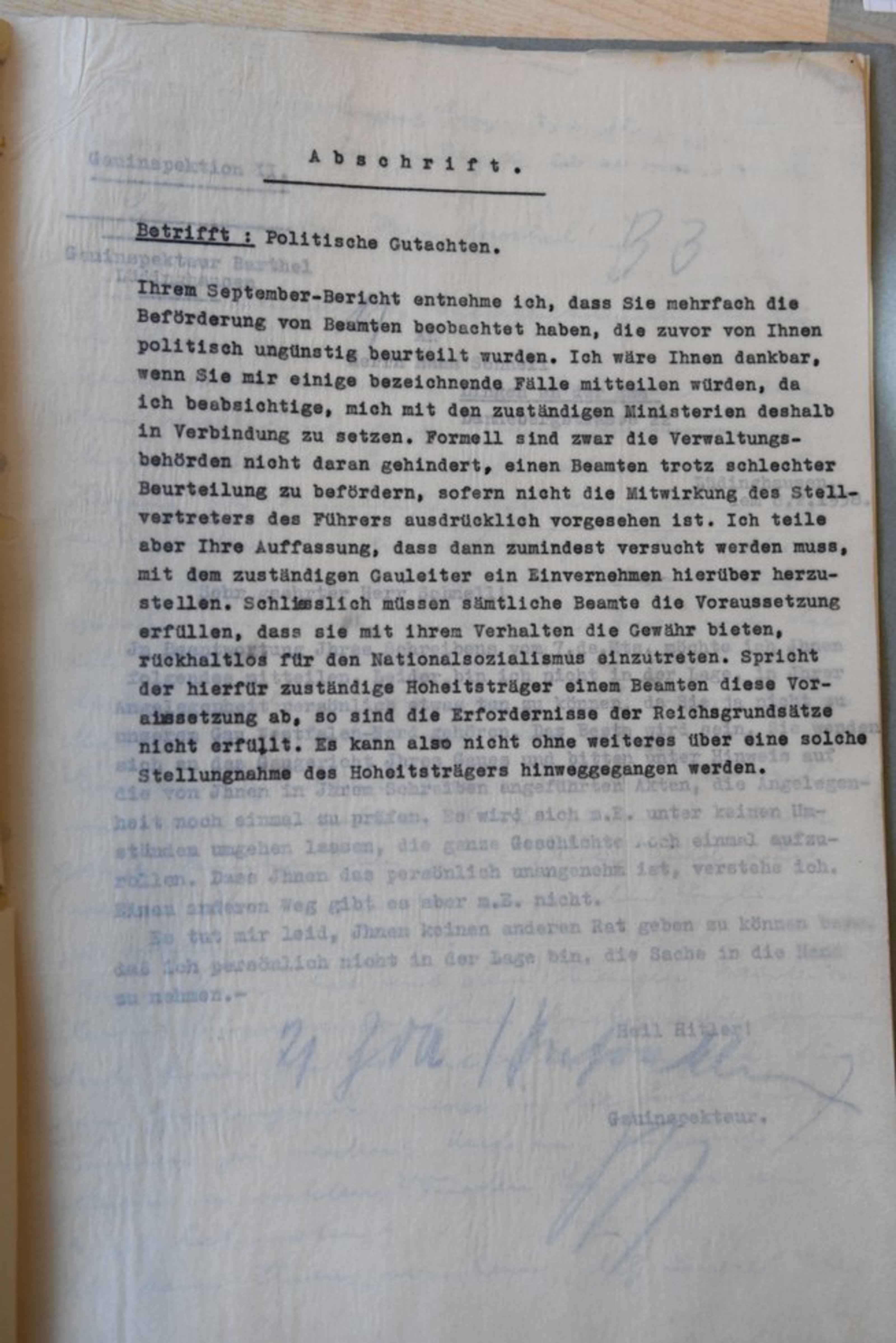

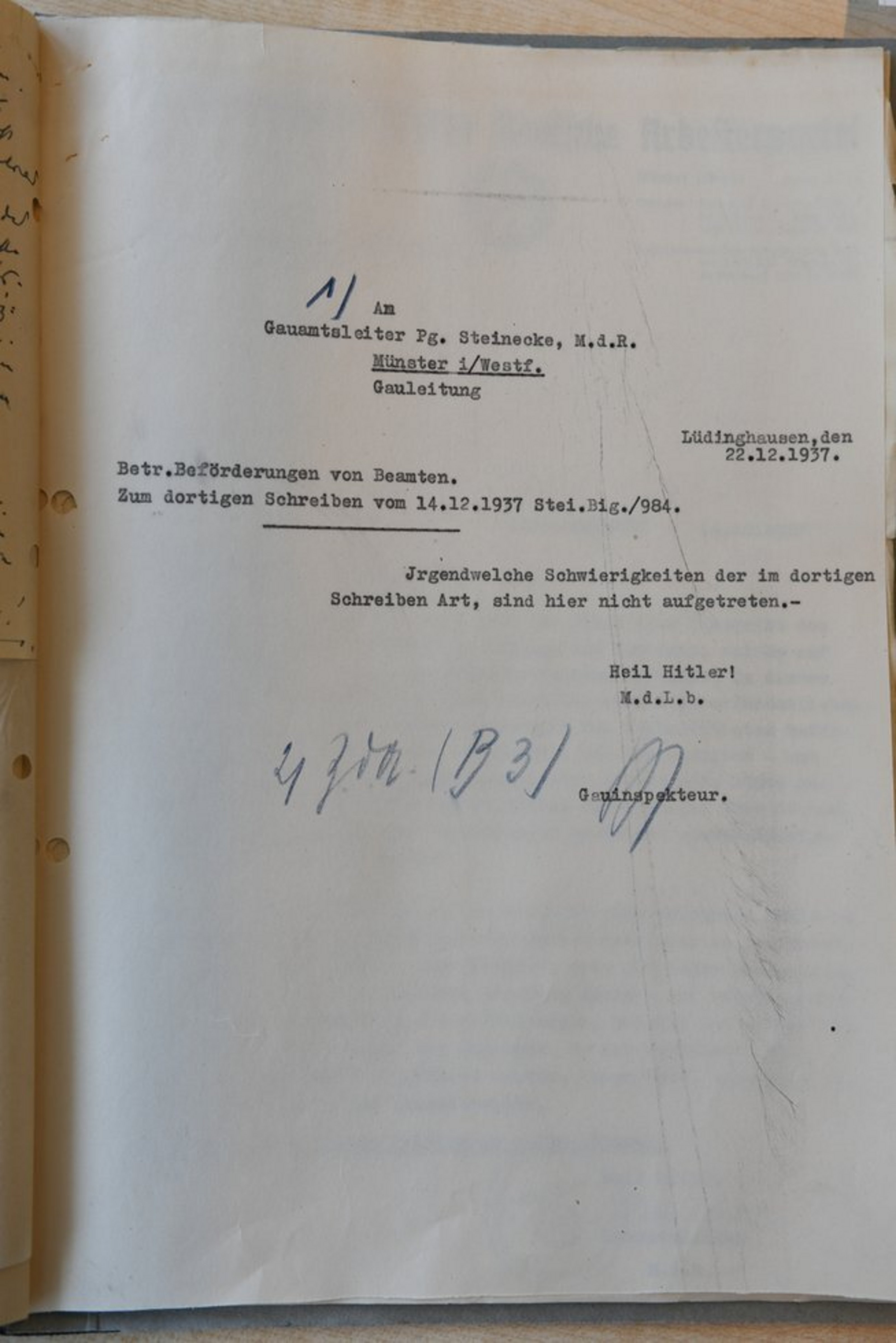

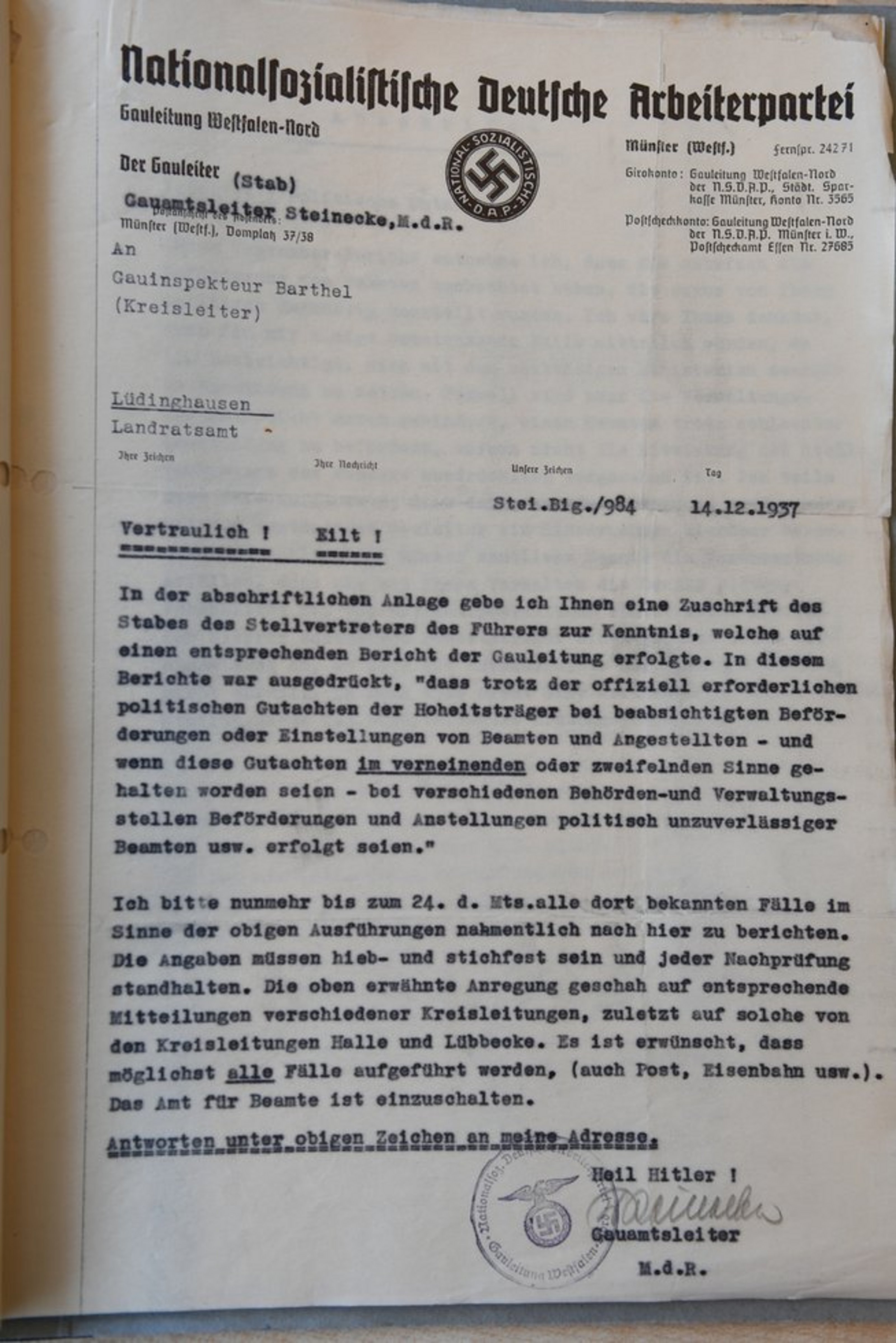

Als Bonus kann man sich mit den NS-Vorgaben „Beförderung von Parteimitgliedern 1937“ beschäftigen. Hier wird aus ideologischer Parteisicht der Umstand beklagt, dass selbst im vierten Jahr des Systems bei Beförderungen nicht immer die Systemtreue den Ausschlag gibt.

Quelle: LAV NRW W, S 002/NSDAP, Gauleitung Westfalen-Nord, Gauinspekteure Nr. 103.

Aufgaben zu „PG Deimann und Schulratsstelle Kreis LH 1934“

- Analysieren Sie den Lebenslauf

- a. Begründen Sie, welche Aspekte aus fachlicher Sicht für den Bewerber sprechen.

- b. Charakterisieren Sie, welche Aspekte aus der Perspektive eines Nationalsozialisten wichtig sind.

- c. Fassen Sie die Ergebnisse zusammen und beurteile die Sicht des Gauinspektors.

- Erläutern Sie, was die Gleichschaltung für den Schulunterricht bedeutet.

- Erörtern Sie, welchen Stellenwert die völkischen Gedanken in der NS-Ideologie einnehmen.

- (in Zusammenarbeit mit dem Fach Deutsch?) Recherchieren Sie zu Hermann Löns (Person und Werk). Gehen Sie dabei besonders auch auf seine Rezeption vor 1933, in der NS-Zeit und nach 1945 ein.

- (in Zusammenarbeit mit dem Fach Deutsch?) Erstellen Sie in Kleingruppen Präsentationen zu Karl Wagenfeld, Friedrich Castelle und Agnes Miegel. (Person – Werk – Rezeption)

Zusatzinformationen zum Dichter Hermann Löns

Hermann-Löns-Denkmal (1928) auf dem Hünsberg in Coesfeld (Standort seit 1985). Schon wenige Jahre nach seinem Tode (1914) errichtete man dem Dichter in Deutschland zahlreiche Denkmäler. Foto: Hendrik Martin Lange. Literatur: Vennes, Josef: Das Hermann-Löns-Denkmal auf dem Coesfelder Hünsberg, in: Mitteilungen des Heimatvereins Coesfeld 2005, S. 19-21.

Aufgaben zu „Bürgermeister Werne 1936“

Analysieren Sie den Lebenslauf und die angefügten Bescheinigungen. a. Begründen Sie, welche Aspekte aus fachlicher Sicht für den Bewerber sprechen. b. Charakterisieren Sie, welche Aspekte aus der Perspektive eines Nationalsozialisten wichtig sind. c. Fassen Sie die Ergebnisse zusammen und bewerte die Sicht des Gauinspektors.

Diskussion: Gleichschaltung – Verschmelzung von Partei und Staat. Was zählt Kompetenz oder Parteibuch?

Verfassen Sie einen Essay zur These: Die Maßnahmen zur Gleichschaltung führten zur Vertiefung der polykratischen Strukturen im NS-System.

Aufgaben zu „Unterbringung des Sohnes eines Parteifreundes 1936“

- Arbeiten Sie die Argumentationsstruktur des Briefes des Vaters heraus.

- Begründen Sie, warum der Landrat seinem Parteigenossen eine negative Antwort zukommen lässt.

- Charakterisieren Sie den Quellenwert des Briefwechsels in Bezug auf den Ausbau des NS-Systems.

Bonus-Aufgaben zu „Beförderung von Parteimitgliedern 1937“

- Beschreiben Sie das Anliegen der NSDAP.

- Ordnen Sie die Aussage des Gauinspektors und Landrats von Lüdinghausen „Irgendwelche Schwierigkeiten der im dortigen Schreiben Art, hier nicht aufgetreten.“ in die Entwicklung des Kreises ein.

- Erörtern Sie, welche Vor- und Nachteile die zunehmende Verschmelzung von Partei und Staat für das Handeln der Regierung hatte.

Übersicht

- Startseite

- Einleitung

- Didaktischer Kommentar für Lehrkräfte

- Buchhinweis: Walter, Das NS-Regime – Kollegen und Nachbarn

- Grundlagen 1: Geschichtswissenschaft

- Grundlagen 2: Voraussetzungen, Informationen, Karten

- Modul 1: Machtübertragung

- Modul 2: “Gleichschaltung”

- Modul 3: Etablierung der Herrschaft

- Modul 4: “Volksgemeinschaft - Prozesse der Integration”

- Modul 5: “Volksgemeinschaft - Prozesse der Ausgrenzung”